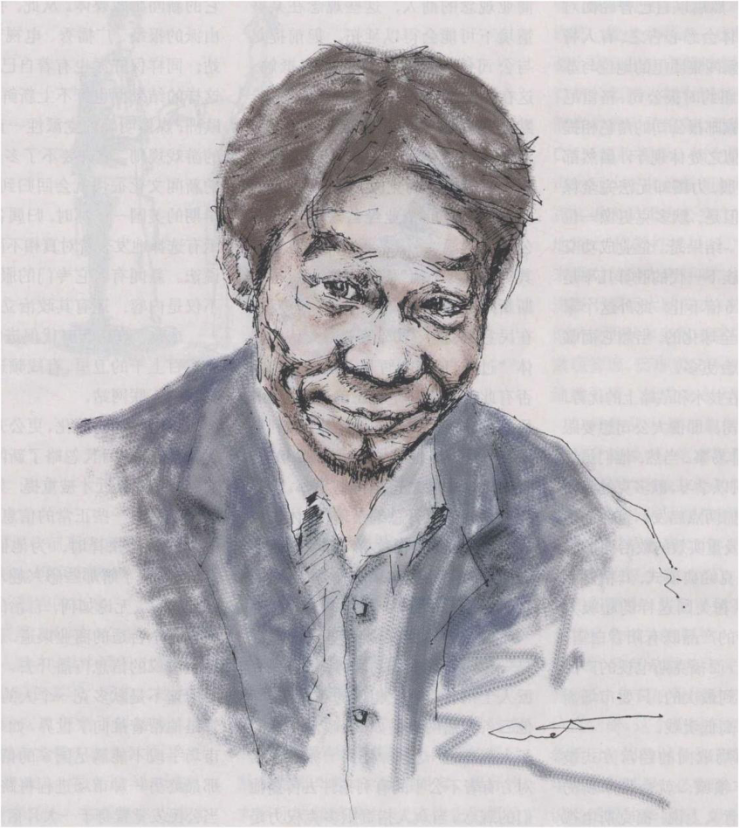

毛焰简历:湖南湘潭人,1968年出生,1991年毕业于中央美术学院油画系,现任教于南京艺术学院美术系。中国油画学会理事。

韩东:谈谈中央美院(中央美术学院)吧,对你来说那应该是一个重要时期。

毛焰:毫无疑问,我的生活从此改变了。中央美院是最高的美术学府,因为有中央两个字嘛(笑),当时能考上我觉得很幸运的。中央美院当时招生很少。

韩东:你的导师是谁?

毛焰:赵友萍先生。她对我们很关心,至今我仍然非常感激她。

韩冬:你的成绩是不是比较好?

毛焰:是的。我一直都非常用功,是中央美院公认的用功学生之一。还有就是第一次离开家到了外地,那种集体生活也使我获益匪浅。同学间年龄的差距也比较大。

韩冬:当时四川美院好像出了一批人,比如何多苓,他们都是七七、七八级的。

毛焰:是的。七十年代末八十年代初在美术界这是一个特殊现象,形成了一个四川画派在全国影响非常大,以至于中央美院提出了向四川美院学习的口号。但也仅限于他们那两届。

韩冬:七七、七八级在上学的时候就出名了。

毛焰:当时中国美术界最好的作品几乎全是他们那批人的毕业创作,包括陈丹青的《西藏组画》。陈丹青是中央美院七八级的研究生。但整体说来四川美院的力量最强。

韩冬:这批人成名的时候你多大?

毛焰:十四五岁,八十年代初。到现在我仍然记得当时在《美术》杂志上看到何多苓的《春风已经苏醒》,印刷质量可想而知不怎么好.但我还是无以名状地激动。

韩冬:在你的作品中没有过主题性的绘画?

毛焰:从来没有,幸亏如此。但那代人对我们的影响超过了任何一代人。

《镜女》毛焰,2017-2018年

韩冬:你说看到何多苓的《春风已经苏醒》无以名状地激动。让你激动的是什么?是作品的构成还是技法或者其它什么东西?你虽然激动却没有照样去做、是时间来不及,还是有其它原因?

毛焰:从绘画的本身说,对我们的影响是一个不争的事实,因为那是当时能看到的最好的绘画,包括技法、风格、主题。其实何多苓的主题是最淡化的,当时其他人都在画文革,画天安门运动。

韩冬:那你为什么忽略了这种主题性的绘画?

毛焰:不是忽略,是根本想不到,进入不了,因为没有那样的生活背景。我们能感到只是某种时代更替时释放出的巨大的力量。

韩冬:还是谈谈何多苓这代画家。现在的年轻一代似乎不愿意谈论他们、而你总是念念不忘,这是为什么?

毛焰:真实!我觉得我和他们确实有千丝万缕的关系。另外,我也认为没有理由去回避自己所受到的一些影响。

韩冬:应该说是自信。

毛焰:也许是吧。

韩冬:还是具体地谈谈,索性集中地谈谈。

毛焰:从油画的角度说,他们是中国第一批有自觉意识和绘画语言的画家。在这之前,特别是“文革”中的作品尽管很夸张,但其实非常的贫乏,我觉得和艺术没有太大的关系。尽管那代人也有某种主题性,但他们的主题已经完全是另一回事了。像陈丹青的《西藏组画》,在当时是没有主题的,至少主题非常不明朗。事实上当时的氛围是排斥这类作品的,包括何多苓的《春风已经苏醒》。它们不是伤痕艺术,因为有另一些艺术更加的伤痕。

韩冬:那么今天呢?

毛焰:今天的情况就是全球化进程势不可挡,不论你赞同与否。

韩冬:面对这件事你是如何应对的?

毛焰:我觉得我是比较适应的。但我的适应有所不同。在我的绘画中的确有变化,但这种变化都有过渡,有道理,有据可寻,有不变的东西。在另一些画家那里,包括影响过我的那些画家,我觉得他们的变化非常之唐突,仿佛是一夜之间,就好像是观念一转就全变过来了,和当初他们的作品之间没有任何关联。这是适应环境的改变,非常的可疑。说到底不是谈变和不变的问题,而是变化的根据和动力到底来自哪里?来自艺术本身,还是环境的压力,为求生存?这是一个大问题。我比较欣赏何多苓,除了他是我的朋友,他的为人气度,还有他对待艺术的态度。何多苓的绘画也一直在变,但他的变化不是那么干净利落的,不那么决然,不是绝尘而去。他可能不忠实于这个时代,但他忠实于自己。在今天不管全球性的艺术格局或气候如何变化,每个人的方式还是有区别的。

《坐着的Y》,毛焰,2016年

韩冬:这是在说你自己吧?

毛焰:有意思的是,这十年下来,大家都知道怎样去做艺术家了。西方的某些招式对中国艺术家的自我确立的确有极大的启示,但大家很快就找到了做艺术家的办法也是一件比较可怕的事。越来越多的人像极艺术家了,但就是不像他们自己。时代与个人的抉择是一个老问题。主旋律就是与时俱进,它永远高踞在个人之上。我不知道是现在的人变聪明了还是怎么回事。我相信一个人自有他的冥顽不化和天生的禀赋,从这个角度说,每个人的改变都是有根据的。只是一些人的改变并不被大家所适应,因此成为先行者或先知一类的人物。现在倒好,倒因为果,本末倒置,走在时代前列成为艺术家的梦想或者本能,办法就是尽可能地发挥他的社会影响力,这成了他当艺术家的惟一意义。就是说艺术家必须要对他所处的时代产生作用,越大越好,不仅是一席之地的问题,简直就是跑马圈地。

韩冬:说得很精彩,继续说。

毛焰:大家虽然在表达方式上面貌各异,但实际上有没有个人的固执就很难说了。因为我们看到所谓的个性不是对自己固执的忠诚,而是在比较中产生的,相对于对方而言的。比如说你做了个圆的东西,我就做个方的东西。这是不是个性?这只是个性的标记。

《小山的肖像》毛焰,1992年

韩冬:是这样。

毛焰:比如杜尚,在艺术上他是一个极端的人,这给现在的艺术家造成了某种错觉,似乎他乐于自我标榜。其实他是背对当时的环境的。他的怪诞也好,癖好也好,选择也好,是与当时的艺术环境是完全脱节的。不管外面发生了什么事,杜尚依然故我,做自己的事,或者什么也不做。杜尚是真正不可思议的。现在的艺术家五花八门的伎俩无出其右。他们到底想干什么?出于什么原因?我觉得并不那么深奥,不过是某种初级的生存本能在起作用,上升不到精神上的高度。不过是在社会中图谋更多的东西,梦想成功而已。

韩冬:难道你不想取得成功吗?

毛焰:想,但这是要付出代价的。进入成功的轨道你不免要沾染上习气。对我来说,我对自己的要求是不要有习气,进不进入轨道,成不成功,相对于这个习气更次要一点。这种习气我理解为一种一致性,一种身不由己的趋同,对某种公共价值保持同一,这我做不到。我觉得正因为人有独立思考的可能,人和人之间应该保持距离,在思想和行为上都应该如此。

韩冬:杜尚就是这样的人。

毛焰:拿我们现在的各种标准来衡量,他什么都不是。杜尚既不是名牌大学的教授,也不是艺术圈里有权势的大腕。我想他也不认识什么策展人,甚至认识的收藏家也非常有限。他的种种怪癖和极端行为不过是因为好玩,是一种游戏。杜尚始终超然事外,一个人过着平静的生活,与他的那些徒子徒孙是不可同日而语的。

韩冬:可以说杜尚是整个现代艺术的源泉,而你始终坚持架上绘画,在艺术上没有承接关系,甚至有冲突。但为什么你总是对他念念不忘呢?

毛焰:正因为这样我自以为比别人更理解他。

韩冬:什么意思?

毛焰:要是放在今天,杜尚可能就只画架上了(笑)。当然这是开玩笑。要是放在今天,他最可能的就是什么都不做,世上就没有这号人了。

《微胖的裸女》,毛焰,2013年

韩冬:还是回到现实。你觉得现在左右艺术家最大的因素是什么?

毛焰:利益、权力、占有社会能量的大小,这很普遍。

韩冬:人们唯一买账的就是看你是否成功,看待艺术的观点也一样。

毛焰:是啊,眼见得那些当年的英雄人物就这么屈服了、歇菜了,当然也越来越有名了,成文化名流了。

韩冬:中国文学艺术这一块,没有真正的反对派。

毛焰:也不需要反对派。所谓的反对派历史证明不过是杀人犯受招安。主流艺术没错很势利,没有理想主义色彩,有的只是权力欲,但站在对立面的反对派也是一样。这只是策略,当真不得的。因为心里没有底,头上没有高悬着某种东西,又不够虚无。所以那些反艺术的人.他们的作品、发言大多是一种策略,真正衡量他们行为的东西不是艺术,也和精神追求没关系。不要把他们想得太高级了。

韩冬:是这样的,没错。

毛焰:尤其是人到中年,去日无多,不借机会折腾一下就消失了,被人遗忘了。不说这个,再说下去我就成愤青了。

韩冬:我是1995年4月认识你的。我觉得1995年前后你的状态不是很好,似乎当时面临着比较大的压力和抉择,是这样吗?

毛焰:的确是这样,九五年是我这十年中最糟糕的时期。从中央美院毕业直到那前后我的状态一直比较好,尽管作品不是很多,就状态而言始终是上升的。可那段时间,我突然有危机感,觉得很空,对自己以前的绘画感到非常厌倦。

韩冬:1995年下半年,要不是1996年初。

毛焰:差不多。那段时间我对自己开始怀疑,觉得有些事情我是无法做也做不到的。在这之前,在绘画上我的确觉得自己无所不能。我对绘画的想法相对来说比较单一,甚至简单。当时中国当代艺术正处于非常剧烈的转型时期,受到震动也是正常的。长期以来形成的绘画观念正面临考验,这也不是我一个人的事。中国艺术家开始参加国际范围的各种展览,原有的观念、方式突然间已经难以维系了。一九九五、九六年之前,我的绘画基本上是中央美院学习期间的惯性在起作用。

韩冬:嗯,这的确是你的一个关键时期。

毛焰 :当时,我发现自己对绘画的认识有待反思,于是就去读了一些书。动机很简单,就是觉得相关的一切必须重新思考。这种状态维持了近两年,直到画完1997年的那批画情况才得以根本转变。那两年的时间里我处于非常糟糕的状态,这也是我常年懈怠的结果。有一个朋友对我说:“毛焰,你要是不想画就不画得了。”恰恰是那段时间里,我多少有些甘愿虚度年华的意思。之所以会如此就是我自觉无所谓,可以这样。这种对自我的虚幻认识恰恰是非常主观的,让自己生活在错觉中间,觉得自己可以放任地去玩几年。当时我对绘画非常厌倦,也试图去寻找一些新的东西。最后的结果是,快活了一两年后我发现对自己以前的方式不是厌倦,而是非常怀念了。之后我就更有理由、有信心去继续做我前面做的事,我根本无须改变任何东西。只要你自愿从那个焦点退下来,就根本不需要作任何改变,因为你原来所处的位置可能根本不是你的位置。所以我并没有改变什么,尽管技术层面、细节上有所变化。实际上我只是加强了自己,在本质上我没有损失。

韩冬:能不能预测一下,将来还会不会有这样的危机?

毛焰:也许以后还会面对这种情况,那是我必须承担、必须正视的。我的经验是,试图改变自己无非是想得到更多人的认同。如果不需要这些认同改变是没有价值的。我越来越不期望认同。只有得不到认同感才能让我回到自己的角落,这个角落对我相当重要。

韩冬:记得那些年你总说要画大画。

毛焰:当时一个很时髦的词,叫张力,我也的确在尝试比较夸张的造型。

《我的诗人》毛焰,1997

韩冬:《我的诗人》这张画,大家的评价都很高,给你带来了声誉。但我觉得你本人似乎有点回避。你在一篇访谈里说:“现在那段时间的作品,就只有《青年时代的面孔》完全是属于我自己的。”本来你说画我(《我的诗人》是以韩东为模特的)要画很多张,后来不见动静,只画了这么一张。在做这件事时我觉得你的态度的确是与众不同的,和别人不一样。这是为什么?

毛焰:放弃,完全放弃。

韩冬:难道你后悔了?

毛焰:后悔谈不上。只是说好的人太多,我一方面很高兴,一方面又觉得不能再画下去了。

韩冬:不像现在的那些画画的乐于强调某些东西。

毛焰:我不喜欢夸张,不喜欢被限制,哪怕是无形的。

韩冬:现在大家通常的做法是,什么地方得到了好处——不管是世俗的承认还是艺术本身的成功,他都乐于强调这一点。到不行的时候才改弦更张,考虑怎么变化。你不是这样的人。

毛焰:不是,从来都不是。

韩冬:后来你开始画托马斯,画到今天有几年了?

毛焰:三年。

《托马斯肖像No.3》,毛焰,2007年

韩冬:一开始的时候好像不少议论,比如刘立杆就说:“我要和毛焰谈谈了,他怎么老画老外?”我倒发现,当大家对你的做法有异议的时候你反而坚定了自己的想法,当很认同的时候,你反而退了。我不知道你是不是自觉的?

毛焰:在朋友中间,何多苓是最早感觉到这一点的。他形容我——很形象,就像一辆加了限速器的跑车,自己给自己加了限速器。他说这让许多人觉得羡慕,包括他自己。何多苓认为我是个画女人的高手,但我有好些年没有画女人了。也可以这样说,我宁愿处在一种自在的状态中,画任何东西都不想用力。

韩冬:你的画可以用一个概念来形容,就是静止。你的画越来越静,这种静给人以非常深远的感觉。

毛焰:这也是相对五六年前或者十年前的阶段来说的。那一时期我还在适应各种不同的变化,在寻求一种认同。你获得认同的多少可以直接用来证明和加强自己的能力,证明你是不是具有一种所谓的个人力量。当时——也许和年龄有关,我对变化的基本反应就是亢奋,甚至反应得过度了。比如画面上出现了一些神经质的东西,语言上追求尽量丰富的表现力。我记得自己曾经说过:我希望画面的每一个角落、每一个局部都充满表情。我觉得所有的感官都需要得到完全的开放。那一阶段我充满了强烈的感知欲,对事物习惯做出快速的判断。我认为判断得是否客观或成熟都不重要,重要的是你必须具有第一反应。

韩冬:现在呢?

毛焰:相对于现在,当时的状态,包括作为人的状态,也都是一样的,比较尖刻。实际上那种理想化是很单一的,也比较偏执狂、比较自我。

韩冬:看你的画,有一种感觉就是不断地放弃,越来越收缩。你放弃了很多东西,比如说你具有的能力、表现力甚至形象。画面上的形象越来越后退了。本来就是画肖像画人的脸,略去了身体、衣饰这些部分,现在就是这张脸也在消隐。色彩也是这样,越来越单调,越来越灰。从整体的轨迹看,我以为这种放弃就是你的动向,但不是那种具有表现欲的、躁动不宁的、往外凸的动向。感觉上是往深处去了。它不是没在动,是在动,在运动,但这种运动和现在那些画画的都不一样。他们的动向是相反的,有的往东跑,有的往西跑,总之是在突围。你不止是待在那儿不动,并且在不断地削弱自己。我不知道你是不是自觉的。如果是不自觉的,我觉得就更可怕。一种整体上的理解力使你达到了这一点,确实非常可怕。

毛焰:奥修讲过一个故事,河流的故事。一条河流流经沙漠,想要穿越过去,这怎么可能呢?穿越沙漠你就不存在了,就完蛋了。后来风告诉它要学会信任,然后把它带到了空中,变成了云。到达沙漠的另一端.再变成雨,降落下来。

《先给戈雅的鱼头》,毛焰,2012年

韩冬:你的动向的确与众不同,不是逢由开路,遇水架桥那种。

毛焰:我从不披荆斩棘

韩冬:是这样。你的画的确不合时宜、非常特别,和现在的大背景几乎毫无关系。在目前的环境里,从成功的角度说,你的动向无异于白掘坟墓。但为什么每次画展人家都要叫上你呢?我很纳闷。

毛焰:就因为我和别人不同啊。他们是有策略的,有针对性的,而我没有。

韩冬:你是说策展人、经纪人有策略性、针对性?

毛焰:是呀。

韩冬:而你没有策略性,没有针对性,因为他们有才带你玩?

毛焰:我想是这样。我花了很长时间才意识到自己是个运动量很小的人。在此之前,我无疑是处在一堆人里面,大家都朝着一个目标跑,比谁跑得快,谁更有耐力。我曾经极其渴望学到有关绘画的所有东西,但过了一段时间后我意识到这是徒劳的。越接近某种现实成果时,我越觉得自己并不是无所不能的,也不能无所不为。虽然,我有过接近目标的强烈快感。到后来我知道有些事情自己做不到。这不是当代艺术给我的概念,是我安静地面对古典作品时才发生的,某种东西越来越坚定。让我触动最大的是德拉克洛瓦。

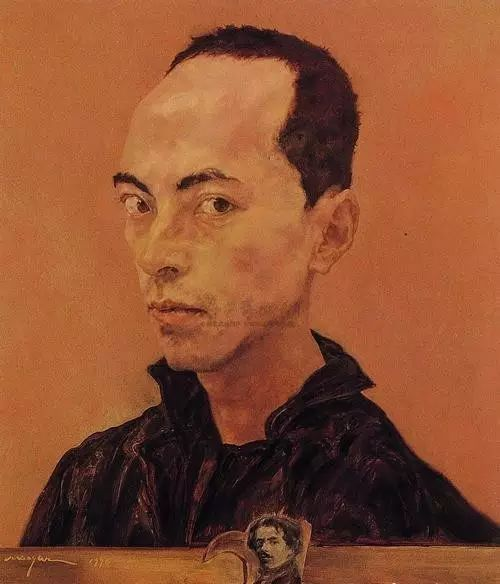

《青年郭力-缅怀德拉克洛瓦》,毛焰,1996年

韩冬:你1995年画过一张画,叫《青年郭力》,副标题是“缅怀德拉克洛瓦”。

毛焰:是。中国当代艺术处在一个大的转型期,力图和国际接轨、进入西方当代艺术的大框架中,对我这样具有古典情结的人来说应该是一种否定。

韩冬:那么在世界范围内,平行的、共时的,有没有像你这种方向的画家——不说那些已故的大师?

毛焰:我不太了解,但肯定有。因为即使是在当代艺术的框架下,也不完全是和古典传统的断裂。

韩冬:在你参加的展览里,你觉得比较有意义的是哪一次?

毛焰:我不愿意以所谓的意义来衡量我参加的展览。从这点上说,所有的展览都不重要。就画家的生存而言,展览当然是非常重要的,我的态度是顺其自然,因为不是我选择展览。现在展览的机制越来越复杂了,越来越带有某种强制性。作为个人你无法控制很多东西。一些艺术家为了参展必须做许多画画以外的事,这也是当代艺术的一个奇特的景观。艺术家完成作品可能只需要几天的时间,但他得花几年去争取一次展览的机会。现在的艺术家很遭罪,因为艺术的主角不再是艺术家,而变成了艺术圈里的权势人物。

韩冬:策展人?

毛焰:是,策展人、经纪人。现在的艺术家很苦,但也是他们自找的,是相互适应的结果。我比较欣赏一些人,他们永远和策展人搞不好关系。他们可能会失去很多次展览的机会,但仍然无所谓,因为作品已经在那儿了。在自我的意识里完成作品是最重要的,哪怕不做出来。

韩冬:有这样的人吗?

毛焰:有,极端的如杜尚,他生前只办过三次个展。

韩冬:我看你的年表,你的个展也只有三次。

毛焰:到目前为止,只有一次,在香港。其它的不叫个展,只能算观摩。

韩冬:什么时候的事?

毛焰:2000年。

韩冬:什么机构搞的?

毛焰:汉雅轩画廊。

韩冬:你的个人画册呢?

毛焰:到现在还没有出。有不少朋友在等我的画册。有一天我的一个学生突然问我:“毛老师,怎么找不到你的画册呢?”我告诉他,我的画册出于一些原因一直在拖延,不过最近会有几本陆续出来。那个学生说得很有意思,他说:“毛老师,你不出是对的。现在那么多人出了那么多画册,你不出很牛逼。''他对我说“毛老师,你能不出就不出吧。”很有意思的学生。当时让我一愕。

韩冬:你很不识时务呀,你这样的做派不多。

毛焰:难说,识不识时务难说,没准我觉得我很识时务呢?我显然不希望自己不出画册,只是都那么搞我有些烦了。

韩冬:是这样。

毛焰:我的确有些和自己拧着,和自己过不去,包括和画廊的关系、和策展人的关系。回头一想,在画画的圈子里还真不多见。

韩冬:你这种态度挺奇怪的。比如我写东西,很多机会我也是拒绝的,但这不是深明大义的结果。原因很简单,就是我内向,不善于和人交往。但你是一个外向的人,和人交往没问题,是什么导致你这种态度的呢?

毛焰:也许就是我喜欢和自己拧着,和自己过不去。我不是一个没有荣誉感的人,也获得过一些荣誉。今天我也不会视荣誉为粪土,但有些荣誉就是粪土。也许它挺重要,但我无法因此违背我的习惯,违背我的基本想法。

韩冬:基本想法?是不是指理解力,你无法违背它?

毛焰:也许。当知道一件事很差劲的时候还要去做,我说服不了自己,除非你认为这是一件好事。

《肖像》毛焰

韩东