李天祥《女裸体坐像》 油画 99cm×70cm 20世纪50年代中央美术学院美术馆收藏 |

李天祥《女裸体立像》 油画 99cm×70cm 20世纪50年代中央美术学院美术馆收藏

享年92岁的油画家、美术教育家、油画民族化进程的重要推动者之一,中国写生色彩学的探索者和传播者——李天祥先生安详地走了。他是这个波澜壮阔的时代活剧的见证者、参与者也是建设者,这注定了他的一生是跟这个大时代紧密相连的一生,是跟民族命运共呼吸的一生。他以自身上下求索的精神和炎黄子孙的赤诚,写就光荣与奉献交织的篇章,势必会在中国美术史上留下熠熠生辉的一页。

1928年,李天祥生于上海,原籍河北景县。地气的氤氲使李天祥身上既不乏江南的灵秀之气,又具有燕赵之地的慷慨之风,崇拜民族英雄文天祥的他少年时期即立下报国之志,毅然将名字由李锡祥改为李天祥。李天祥人生最初的启蒙是在他从事进步活动的三哥的影响下完成的,他一面跟随三哥学习画画儿,一面耳濡目染地形成了艺术为人生的最初的艺术信念。

这一信念的种子在徐悲鸿先生的悉心培养下生根发芽。1946年,徐悲鸿由中央大学调任国立北平艺专校长,广揽艺术人才,李天祥终于因缘际会,得以师从仰慕已久的徐悲鸿先生,开启了他专业艺术的求索之路。具有美术功底的他以第一名的优异成绩考入国立北平艺专油画系,在面试时他的“艺术为人生”的回答,令坚持这一主张的徐悲鸿十分欣慰,因而受到徐悲鸿先生的深切关注和悉心培养[1]。

当时作为校长的徐悲鸿,不仅在学业上是学生们的指路明灯,其言行与品格在人生观、世界观和价值观上都深深感召着学生们。李天祥后来在纪念恩师的文章中,将其总结为“为振兴中华美术而奋斗的爱国主义精神”、“以师法造化为基础的美术革新精神”、“爱才入骨髓的伯乐精神”、“刻苦坚毅的奋斗精神”共同组成的“悲鸿精神”[2]。这也成为他一生坚持现实主义道路的思想之源,爱国奉献的精神之源,春蚕泪烛、鞠躬尽瘁的力量之源。

恩师的言传身授和活生生的社会现实培养起青年李天祥的进步人生观,当时他家住东交民巷的铁路宿舍,此处与1948年反动军警镇压进步学生的“七五惨案”的发生地不远,这促成了李天祥对现实生活的深刻感悟,在他以后的创作中现实主义原则贯穿始终。他也因此积极投身各种进步活动之中,1948年李天祥在侯一民的介绍下参加了地下党,成为艺专最初的8名地下党成员之一,其中还包括了已经是艺专教员的瞿希贤和冯法祀等人。[3]党的活动最初是以“读书会”的形式,在这期间李天祥等人阅读了大量书籍,特别是

《大众哲学》《政治经济学基础教程》等哲学读物,《延安整风文件》《在延安文艺座谈会上的讲话》等进步文献,以及大量国内外的世界名著。这为他的理论和文学功底打下了良好基础,为他后来对色彩学的系统梳理建立了良好的理论素养。他在后来的色彩学习中,也经常以哲学思想为指导,与文学作品进行对照,对他理解色彩概念产生了融会贯通的奇效。这些都与他参加读书会这段经历是分不开的。剧团的展演也是当时地下党组织的进步活动之一,李天祥参演了剧团组织的郭沫若著名进步历史剧《棠棣之花》,在剧中饰演了男主角战国侠客聂政,剧中的聂政刺杀韩相侠累,由最初的个人情仇的侠客义气最终上升为舍身报国的家国大义,这也使彼时同为20岁左右年龄的李天祥心中的家国理想得到了升华。

同时,在组织社团、办报纸、办合唱团之外,还经常组织萤火朗诵晚会,朗诵李季的《王贵与李香香》、艾青的《向太阳》等进步诗歌。这些都培养起李天祥的进步思想和爱国情操,以及文学功底和艺术表现能力。这与他在作品中经常流露出的对生活的热忱,或浓烈如火或淡若冰雪的诗意,以及其色彩表现情感的认识都有着潜移默化的作用。

地下组织的活动极大锻炼了李天祥的组织和宣传活动能力,也使他成长为具有坚定共产主义信仰的战士。在北京临近解放的前夜,国民党策划将北平艺专南迁,为了保护徐悲鸿及学校免受反动军警的冲击,地下党成立了以进步艺术青年联盟为主体的地下联盟和学生自治会等进步组织。李天祥以学生自治会主席的身份参与了讨论学校南迁的校务会议,坚定地跟自己的老师站在一起,支持徐悲鸿反对学校南迁的主张,并提出了保证学生生活措施的倡议。[4]与此同时,李天祥与同学和战友们更是热情洋溢地投入到迎接北平解放的地下工作之中。除了赶制张贴迎接解放军进城的宣传画、版画、标语、绘画作品以及护校工作之外,也展开了挽留徐悲鸿先生的行动,通过地下组织的努力,由田汉当面转交了郭沫若所写的亲笔信,传达了周恩来总理的指示,徐悲鸿毅然留在了北平,并挽留住了齐白石老人,为新中国的美术事业添上了浓墨重彩的一笔。[5]

新中国成立之后,1950年国立北平艺专改组成立了中央美术学院,徐悲鸿出任第一任校长。李天祥得以在徐悲鸿、吴作人、艾中信、董希文、冯法祀等诸多名师的指导下投入到专业学习之中,并着手准备毕业创作历史画《林祥谦就义》,在此期间,忙于社会活动的徐悲鸿仍不忘写信嘱其加紧历史画的创作。[6]李天祥出色地完成了该画的创作,获毕业创作一等奖,后被中国人民革命历史博物馆收藏,成为一个时代的经典。李天祥也于1955年油画研究生班毕业后,留在中央美术学院,开启了他美术教育的历程。

20世纪50年代的中国,百废待兴,人才是关键,新中国的美术事业也不例外。徐悲鸿曾于1934年、1949年先后两次考察苏联美术,苏联美术成熟的造型体系和教育模式,给他留下了深刻的印象,并热情支持派出学生留学。中国全面向苏联学习而形成的大潮,是当时中国面对外部环境下的唯一选择,为了建设祖国,第一批派出了1500名各行业的留学生。1953年文化部也开始了赴苏联进修的美术学生的考试和遴选工作。中央美术学院在十几位教师参加的考试中,李天祥被录取为第一批留苏美术生。此后国家陆续派出了多人赴苏联留学,大大促进了我国油画事业的发展。

在留学苏联之前,病中的徐悲鸿将李天祥叫到家中,殷切叮嘱他:“国内的素描问题已经掌握得很好了,但遗憾的是色彩不行,一定要把怎样处理好色彩学到手。”在后来的不同访谈中,李天祥都多次回忆到这一情景,[7]可见徐悲鸿对其影响至深,他将这一嘱托牢记于心,并作为一生研究的课题。

在1953年至1959年期间,李天祥师从于时任列宾美术学院院长的著名画家奥列施尼柯夫(Victor Michailovich Oreshnikov,1904-1987),后跟随著名油画大师梅尔尼科夫(Milnikov,1919-2012)学习。完美地解决了油画的色彩问题。其毕业作品《儿童图书馆》得到梅尔尼科夫的高度认可,被列宾美术学院博物馆收藏。与此同时,李天祥因出色的组织能力,担任了中国留苏学生列宾美院学生会主席,对后期赴苏的师生都提供了无私的帮助,使他们能尽快适应苏联的学习和生活,成为当时其他年轻留苏学生眼中的“老大哥”。

1956年,中央美术学院正式组建油画系。1959年,油画系实行导师工作室体制,成立了以吴作人、罗工柳、董希文等主持的三个工作室,[8]学成归国的李天祥与林岗一起进入罗工柳工作室,辅助罗工柳的第二工作室的教学。由于罗工柳同时在负责组织中国革命博物馆革命历史画创作工作,以及主持油画研究班的教学,李天祥承担了二画室的主要日常教学工作[9]。在此期间,李天祥与夫人赵友萍开始了建立民族化色彩体系的共同研究。随着教学和艺术实践的经验的不断积累,对色彩体系的研究逐渐系统和成熟,在与画室主任罗工柳以及林岗、邓澍、冯真、高宗英等同事的共同努力下,形成了中央美院二画室色彩与造型并重的基本风格,培养了一批造型色彩兼备的艺术人才。

李天祥 赵友萍《路漫漫——组画之一》 油画 178cm×400cm 1982年 中国美术馆收藏

改革开放以后,中国美术逐渐走出封闭单一的状态,与世界美术特别是欧洲的油画传统得以再次近距离接触。1983年江丰院长决定由油画系派赵友萍赴比利时皇家美术学院研究考察两年,这期间她对欧洲的油画传统的思想方法上进行了全面考察,并获得了新的认识,归国后二人共同探讨了欧洲以及苏联油画体系和中国的现实主义绘画在观念上的异同,对此进行了比较和重新梳理。画风出现新的变化,并继续系统研究写生色彩的问题。在赵友萍的协助下,他连续发表了多角度的阐述写生色彩的论文,对写生色彩的规律逐步加深了认识,色彩学体系日臻成熟,并将研究成果付诸教学实践,取得了良好的教学效果。

1983年,上海大学美术学院在上海市美术专科学校(1959年建)基础上成立。1985年,在中央美术学院与中国美术家协会推荐下,应上海大学特邀,李天祥接受了出任第一任院长的任务,同时兼任上海市美协副主席、上海市技术美学学会会长、上海美术教育研究会会长等职务。其间他根据上海国际都市的地域特色和新的时代精神,在办学思想上提出了“大美术”的理念,将美术创作、设计与社会需求相结合,在美术设计与创作中把社会效益和经济效益相结合,把纯美术和技术美学相结合。[10]形成了富有海派特色的教育模式,为上海大学美术学院的发展奠定了基调,徐悲鸿体系与刘海粟、林风眠体系终于在李天祥的努力下得以合璧。

20世纪90年代,身兼全国第四次美术家代表大会代表、中国美协理事、中国油画学会顾问、中华全国美学学会技术美学学会副会长的李天祥,与华夏共同担任了《美术》杂志的主编,始终坚持以“二为”和“双百”方针为导向,坚持弘扬“真、善、美”的艺术理想和标准,坚持现实主义原则和“艺术为人民”的理念,使《美术》杂志成为新时期民族主体美术建设进程的集中反映。

退休后的李天祥,古稀之年仍耕耘不辍,为了继续推广其色彩教学理念,弘扬他一生崇尚的“悲鸿精神”,1999年,李天祥与赵友萍、徐庆平等同道在廖静文先生的鼎力支持和指导下筹建了中国人民大学徐悲鸿艺术学院(现人民大学艺术学院),并与赵友萍一起承担起繁重的教学及管理工作,以极大热情投入油画教学中,坚持现实主义创作指导原则,继续努力于培养新时代的油画创作人才,将自己毕生的精力奉献给了他所热爱的祖国美术事业。

李天祥的一生也是艺术之途上下求索的一生,随着时代的变迁、个人经历的变换,其作品呈现出鲜明的时代特征,以及个人艺术语言的发展演进脉络。纵观其一生的作品,发生了几次重要转折,无不跟时代精神的变迁息息相关。李天祥的艺术创作,大致可分为6个时期,即早期现实主义时期、学习苏联时期、民族化探索时期、新历史画时期、新意象绘画时期以及回归总结时期。

李天祥《林祥谦就义》油画 174cm×234cm 1950年 中国国家博物馆收藏

早期现实主义历史画时期,以他创作的《林祥谦就义》为代表。作品具有高度的思想性,以历史叙事性为主线,在形象、造型、构图特别是作品的立意方面几经推敲,这一时期的色彩基本以固有色的明度变化为造型手段,既具有中国色彩特征,也缺乏油画独特光色语言。

苏联留学时期,李天祥潜心苏俄色彩造型体系的学习和研究,他面临的课题,是努力认识和理解写生色彩的规律,破解油画的色彩之谜,以及怎样发挥色彩在油画创作中的表现力的问题。留学之初,苏俄油画色彩体系,对李天祥的固有色概念产生了明显的冲击。在这种碰撞中,李天祥发现了源自欧洲印象派的写生色彩系统是与中国“固有色”系统两种观察方法之下的不同色彩系统,而这正是中国油画中存在的色彩缺乏的原因。[11]

李天祥以此视角来回望中国传统文化的时候,发现在李白的《秋浦歌》“炉火照天地,红星乱紫烟。赧郎明月夜,歌曲动寒川”中,中国古人已然存在了条件色的意识。这使他“顿时豁然开朗”,也才明白所谓“颜色”,是指物象的“固有色”,而“色彩”是指在不同光源、环境影响下的色彩,只有在写生中才能获得如交响乐般的丰富又变化细腻的灿烂辉煌的色彩。为了讨论和研究的便利,李天翔创造性地把写生色彩的特点,概括为“条件色”,鲜明地区分出与“固有色”系统的不同特点。

画于1956年的《涅瓦河晨曦》《日落》《薄暮》中,已经能够自如地运用色调来传达时间、意境和情绪。其中在他的《涅瓦河晨曦》中,明显看出他对印象派色彩的深入研究。画面具有与莫奈的《日出印象》相似的构图。同为太阳初升的河面,同样丰富而斑斓的色彩,所不同的是,在局部丰富的对比色中,李天祥加入了苏联色彩体系的研究成果,强化了色块之间的整体对比关系,使得晨曦中的涅瓦河边建筑在灰色背景的对比下,既笼罩在丰富的光色颤动之中,又坚实而响亮,色彩与明暗造型的表现力得到了微妙平衡。在表现黄昏的《薄暮》《日落》中,更是显示出俄罗斯巡回画派色彩体系形、色、意并重的特点。列维坦式的明亮但忧郁的诗意,氤氲在黄昏的光线之中。《俄罗斯少女》则显示了在微妙的室内光线下,对写生色彩造型的高超把控能力。至此,李天祥已经完美地解决了“条件色”的问题。

留学期间李天祥得以两次回国,国内的社会现实和民族化运动对他产生了强烈的影响,他开始思考如何将苏联所学的色彩体系运用到国内的社会现实的表现之中。这一认识在其导师——深受中国艺术影响的安德列·梅尔尼科夫那里得到了强化,使得他在毕业创作《儿童图书馆》中呈现出将中苏两大色彩系统加以融合的方式。在这幅作品中,体现出在李天祥以前的作品中所没有的色彩品质,将苏俄绘画惯用的灰色调转换为如后印象派色彩般的纯净,中国色彩方式一目了然的直观性跃然画面之中,大大强化了色彩的表现张力,标志着李天祥将苏联色彩体系进行民族化的初步尝试的成功。显然,李天祥在徐悲鸿先生未竟的色彩问题的研究上,交出了完美的答卷。

李天祥《林与泉》油画 100cm×100cm 1993年

留学回国后的李天祥在与夫人赵友萍的共同研究中,结合自身艺术创作和教学实践经验,对色彩民族化问题,进行了多种尝试和探索。将固有色与平光的条件色做了视觉上的融合,正如陶咏白所总结的:“讲究形体造型上的绘画性,一般不用侧光,不用大明暗,而采用平光或逆光造型,减弱黑白效果。既发挥了写生色彩微妙的丰富性,又使形象清晰具体,适合中国群众的欣赏习惯。在色彩与线条的处理上又讲究装饰美。”[12]这期间主要作品有《剪窗花》《穆桂英》等作品。

新现实主义历史画时期,李天祥与赵友萍尝试进一步将民族化的色彩处理方法应用到历史画创作中,创作了《山花烂漫时》(1976)、《英特纳雄耐尔一定会实现》(1978)、《寒凝大地发春华》(1978)等流传甚广的经典作品。不同于“文革”时期流行的“红光亮”的程式化处理方法,画面一律采用了相似的明亮淡雅,极富诗意气息的银灰色调,但是表现出三幅截然不同的画面情绪:在《山花烂漫》中乍暖还寒的暮冬孕育着的勃勃生机与两位充满革命乐观主义精神的伟人相映成辉。而《英特纳雄耐尔一定会实现》的银灰色调则透露出病中的周恩来总理坚定但略带感伤的画面情绪,在《寒凝大地发春华》中则演变成人民失去总理后的浓浓的哀伤和绝望。如此微妙的灰色调却能游刃有余地传递出截然不同的画面情绪,这体现出李天祥与赵友萍在以色调传达情绪和营造意境上的能力。值得一提的是,这些所有的探索成果都是以大量坚持不懈的写生色彩为基础的,从大量的《工人肖像》《农民肖像》等现实主义的人像写生,到《曹雪芹故居》等带有与历史内涵相结合的写生作品,都是支撑他在历史画创作中大胆革新的基石。

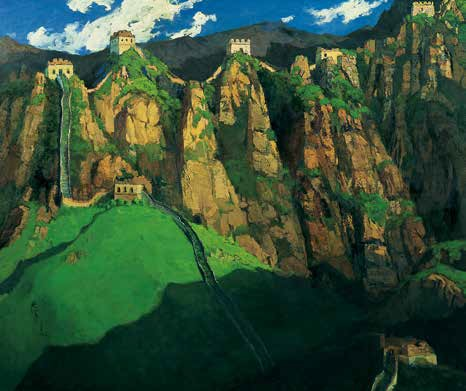

李天祥《巍巍雄关》油画 150cm×180cm 2008年 鄂尔多斯博物馆收藏

改革开放带来的思想观念的解放,也呈现在李天祥与赵友萍的画面探索中。1982年创作的《路漫漫》是李天祥与赵友萍合作的新时期最重要的作品之一,画面以组画的形式呈现出电影语言的蒙太奇式手法,构成多时空的交错感,这是历史画的新尝试,脱离了早期历史画创作的单线性的叙事方式,而将观者引入一种超时空的多元视角之中,使得历史画创作的空间随着新的时代精神而进一步拓展。这在改革开放初期的中国是难能可贵的。

李天祥留学期间到博物馆研习临摹伦勃朗的作品,追根溯源后对油画本体语言的理解更为深刻,与中国民族绘画的结合也更为自然和谐,画面呈现出前所未有的酣畅淋漓的书写感。这从之前的《红叶照森林》(1980)、《长城春晓》(1981)以及《秋心似火》(1981)等作品中就已经初露端倪,经过回国后几年的沉淀,《九寨飞瀑》(1990)、《曙光》(1991)和《月夜激流》(1993)中,已经在笔意的纵横捭阖和色彩的情绪意境的宣泄中,走向纯熟的意象绘画之境。李天祥与赵友萍也成为20世纪90年代前后繁荣的意象绘画生态的重要培育者。

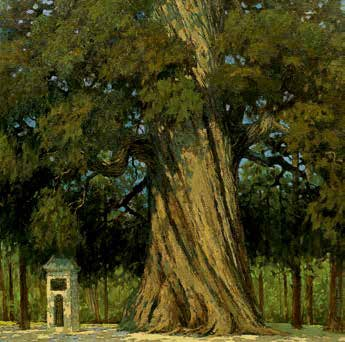

此后李天祥的绘画开始进入一生的总结时期,激情的笔触回归到沉静的思索之中,他像一个经过长途艰苦地攀登之后站在山巅回望来路的老人,画面充满了温和、宁静、睿智而不可言状的诗意,语言中凝聚了固有色与光色的辉映,线语言与色块的交响,表情与达意的互融,这在2014年创作的《千年白松》中达到了顶峰。

李天祥不仅是一个油画艺术的实践者,更是一个中国写生色彩理论体系的探索者和传播者。他一生发表包括重要的色彩理论文章,还主编介绍俄罗斯艺术的画册,以及大量写生作品的合集和宣传册页。这些文章和著作构成了他与赵友萍对色彩理论的梳理和民族特色的色彩体系的建立,通过出版发行得以在社会范围传播,并与中央美院、上海大学美术学院、人民大学徐悲鸿艺术学院的美术教学相辅相成,通过《美术》等著名专业刊物切入民族美术主体的建构之中。也只有李天祥先生如此丰富的人生经历和广阔的研究领域,才能使民族美术的色彩理论体系形成完整的闭环。

李天祥《皇帝古柏》油画 100cm×100cm 1997年

留学苏联与欧洲的经历,使他发现了中国与苏联和欧洲的色彩体系之间的异同。欧洲原生的油画色彩系统在传入中国时,由于正处于色彩理念的剧变时代,不同选择造成了学院派色彩系统与印象派色彩系统之间的色彩理念差异,从而形成了徐悲鸿体系与刘海粟、林风眠体系之间的历史间隙。欧洲色彩系统的分裂,最后以后印象派色彩体系的结构化叠加方式走向现代绘画,而在苏联现实主义绘画体系中以某种间性的调和方式形成融合。[13]当李天祥从这种历史性的间隙出发去审视中国、苏联与欧洲三大色彩体系的时候,这种色彩认识存在的异同即一目了然,使他能准确无误地抓住其中的关键——“固有色”与“条件色”,[14]从而游刃有余地在三大色彩体系中进行转换和融合,建立起融固有色与条件色、写生色与主观色、线语言与光色语言、具象与意象为一体的间性色彩体系。这一间性色彩体系,使得中央美院的徐悲鸿体系与上海的刘海粟、林风眠体系之间的历史间隙,在李天祥先后于中央美美术学院和上海大学美术学院工作的历史性巧合中,在“大美术”的框架下终于得以弥合。

纵观李天祥先生丰富多彩的一生,是与中国波澜壮阔的大时代紧密相连的,正如冯远先生所言“他所主张的教育功能与审美功能的统一是建立在社会主义中国国情基础上的现实主义艺术创作指导思想和教育实践的方向”[15]。他既是一位孜孜不倦、奉献一生的油画家、教育家,也是中国现实主义绘画和油画民族化的重要推动者和实践者,他饱蘸浓厚的色彩为这个伟大时代绘写了壮丽的诗篇。

单博

参考文献

[1]见《新华艺坛》对李天祥先生访谈自述.

[2]李天翔.悲鸿精神永存[J].美术,1995.10.

[3]侯一民.关于北平艺专学运的片段回忆[J].北京党史,1988.06.

[4]侯一民.回忆徐悲鸿校长[J].美术研究.1983.03:19-22.

[5]见《新华艺坛》对李天祥先生访谈自述.

[6]王震.徐悲鸿文集[M].上海:上海画报出版社,2005.09.

[7]见中国美术馆举办的“涅瓦河畔的青春岁月——老一辈艺术家讲述留学苏联的故事”讲座(2013.3),《中国新闻周刊》(2013.6)以及《新华艺坛》(2015)等媒体对李天祥的访谈。

[8]殷双喜.启蒙与重构:20世纪中央美术学院具象油画与西方写实主义[J].美术研究,2015.05.

[9]杜键.关于“第二画室”[J].美术研究,1997.03.

[10]李天祥.按照大美术观念改革美术教育.艺术教育,1990.01.

[11]张涛.涅瓦河畔的中国梦——20世纪50年代留苏油画家六记(下)[J].油画艺术,2018.01.

[12]陶泳白.画家的探索——访几位中年油画家[J]美术观察,1980.04.

[13]李天祥、赵友萍.色彩美[M].黑龙江美术出版社,1996.

[14]李天祥.论色调[J].美术研究,1979.07.

[15]冯远.追忆·我所熟悉的李天祥先生[OL].青春上美微信公众号,2020-2-8.