用“央美”称呼中央美术学院,是行内人的习惯。看到现在央美的美丽和繁荣,回忆起在那里上学时候的往事,非常感慨。多年前,作为大龄的学生,抛家舍业,远离家人,好不容易走进了这个向往已久的艺术殿堂,却偏偏逢上学校要搬迁、转场!还有这么不凑巧的事情吗?昔日辉煌的名牌美院,却处在一个非常时期,其尴尬的境地,只有身在其中才能知晓。在朝阳区大山子喧嚣繁忙的大干道京顺路旁边,老旧的北京电子元件二厂的灰色楼房改造而成的学校里,灰色的校园、灰色的教室,连树木也蒙着灰色的尘土!从偶尔教职工的牢骚中也感到教师们的灰色心境:美院辉煌已去,风采不再!虽然,我也算是半个局外人吧,但不知为什么,却顽固地对她信任、顽固地对她崇拜!我的理解是,起起落落、盛盛衰衰的曲线是一切事物发展的正常轨迹,否则也许是不太正常。

好不容易进了这个髙门槛,算得上今生的大事,因此抓紧一切时间汲取知识才是求学之人的正道。尽管学校学习条件很差,但是挡不住学子们求学的热望!

美术院校大部分专业班级人数少,平时教室里看起来总是稀稀拉拉几个学生,这使得其他专业院校的人们感到诧异:人这么少!学生们大集合的机会,一旦有哪位老师亲临教室示范,在这个教室里面高桌矮凳上站满了人,里三层外三层地围着。因为视觉艺术之绘画艺术的操作性比较强,名师之操作,自然就不一样啦!不同的悟性可以从中得到不同的感性知识,全在于自己的修养和造化,只可惜.我没有碰到过几次这样观看现场表演的机会。

再有学生大集合的机会,莫过于办讲座的机会和放映电影的机会了。在由厂房改造而成的教学楼宽大的楼道尽头有一片开阔处,一面很大的墙壁被刷了又刷、磨了又磨,木板一样的平整、雪白雪白,可以放幻灯。如果要摆模型,大家就围起来坐,边讲边看,有着很好的氛围。大家可以从教室里随便拖出凳子来就坐,或者索性就站着,溜走也方便。这个地方经常办讲座,而更多的讲座则是被设在一处用工厂的大车间改造而成的多功能厅里。那个多功能厅是一处很宽阔很高的大厅,原来是个大厂房。大厅的高度可以安装重型机械加工所需要的空中行车,其宽阔可以看作一个很像样的大礼堂。大房子被分为三份:一份为室内运动场,有网球场、乒乓球场,等等,占了大半部分,约五分之三的样子。另外的一少半被隔为一大一小两个厅,大的是大电教室.小的是小电教室。记得那时。京城屡屡统一行动烟熏灭杀蟑螂,电教室厚厚的黑色窗帘低低地垂下来,将整个屋子捂得严严实实,而仅有的两扇小小的门又不经常敞开,所以蟑螂药味儿经久不散,简直是长年不散!大电教室能容纳百十人,可毎次去听的人都更多一些,因此学生大多是带着晚饭去吃着占座——就看那怪味儿!教室是阶梯式的,前面墙上悬着卷帘式的白幕布,供放幻灯用,图像效果还是不错的。

我大部分时间都占不到座儿,就和一帮人一起站在前边侧面听。那种长时间地仰着脖子、歪着身子、脚掌站得酸痛难耐、两腿又麻又直的感受,恐怕很多人都经历过的。

在学院中,在那一段非常时期内,这些艺术道路上的朝圣者们就在浓郁的蟑螂药味儿的空气中,如饥似渴地吸吮艺术的养料,如醉如痴地聆听那些应当说高层次的、来日国际国内的思想界、艺术界的声音,接受一些直观的各种信息,探讨艺术无垠的、未知的境界。

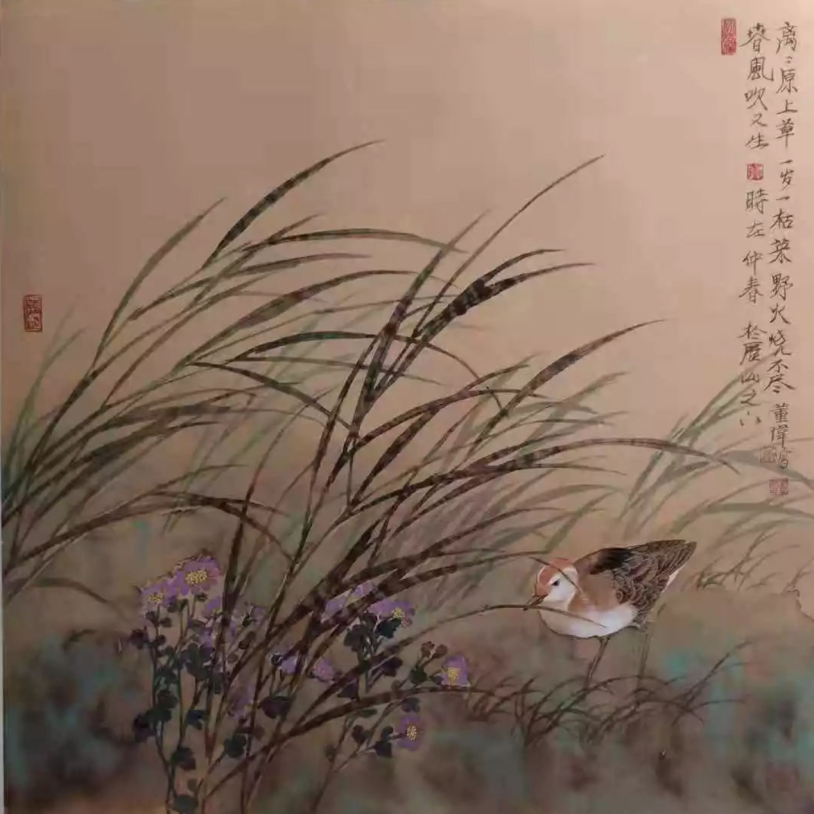

《春风吹又生》 中国画68x68cm

在众多的讲座中,不乏陈丹青的睿智、深刻、儒雅的谈吐;不乏邢啸声慷慨激昂,尖锐而又精辟的陈词;胡明哲渐渐变得有些嘶哑嗓音的解说和明丽动人唯美的岩彩画;温文、倜傥的旅美学者新颖的“汉墓读法”。电影欣赏中,那些触及中国传统文化的、反映人性扭曲的、令人惊骇却值得研讨的影片。安东尼奥的电影,探究着人与人之间的不可沟通性、思想的莫名的冲突、不可交流以及不可知论,令人深思、令人心寒;一位老学究满腹经纶但令人难以接受的讲课习惯:太过于偏离主题,百句仅仅一两句中的;梅默生深奧而又精彩的艺术论;那位音乐英才的良善和蔼,有关于民乐研究的讲座、隽永的人情味儿令人难以忘怀!而那个高鼻子的西方评论家对于现代绘画的不同的解读以及流露出来的大国列强式的傲慢、还有对中国文化的歧视,哪怕是一点点,一丝丝,已足以使人酸楚和愤慨......

许多时候是在门口或者是贴背后墙站着,偶尔也坐过窗台。在那时,哪怕是一小块木板、一只破抽屉、一只小木盒也宝贝似的充当座位。那种熏蟑螂的小木盒子便充当过一阵子小凳子来支撑听讲座的人们的偌大的身躯,虽然它很硌人,但总比坐在水泥地上要温一点儿,将就着坐一会儿,蹲一会儿,站一会儿,歇一会儿,也就很满足了。往往是讲座听完之后,很艰难地站起来,并且是很有点皮肉之苦:隔着裤子的布,就能摸到丰硕之处被略出的深深的印痕,而衣服上所熏出的蟑螂药味儿却久久不散。

是否有这样的道理,正常的、顺畅的过程,像柔和的清风一样不会使人留意;而不正常的、艰辛的经历,则像走过的泥泞,被泥巴焊住脚的感觉,比较难以忘记。某些带有痛楚的经历,似乎都带有诗意,哪怕是生活琐事。美院、大山子、搬迁转场、那些讲座以及听讲座中的辛苦、尴尬,会长久地留存在人们的记忆中,或许会成为人到暮年时候的有趣活题。

本文转引自艺术文集《画里画外》,笔者董伟,1955年生,祖籍山东。擅工、写花鸟及山水,偶作人物。曾先后就读于山东工艺美院、中央美院研究生班,系中国美协会员,中国画副教授,中国工艺美术学会会员,山东省政协书画院、山东省画院特邀画师,民盟山东省委妇委会委员。